きものの丸宗について→

質感のある素材に天然の染料で染め上げた着物や伝統職人が手で織り成す技術の高い帯には、とても感動を覚えます。礼装は気品漂う優美なお品を、お洒落着は暮らしをより楽しくするお品をお薦めするよう心がけております。ほんの一部ですが、きものの丸宗の着物をご紹介しております。

三歳児は被布と三つ身の晴れ着、五歳児は男の子で紋付羽織袴、七歳児は本裁の晴れ着に肩揚げをして可愛らしく着ます。成人式の振袖の様な絵羽模様と可愛らしい友禅柄があります。

五歳のお祝い

平安時代、子供はこの年頃に初めて袴をつける儀式を行ないました。その後、男児が五歳で袴をつける儀式を五歳で行なうようになったと言われています。

この、袴を付ける儀式の名称が「袴着の儀」です。

宮中では、「着袴の儀(ちゃっこのぎ)」と呼ばれています。

七歳のお祝い

子供が、それまでの付け紐に代わって、初めて帯を使って着物を着るようになる儀式です。

室町時代に、公家や武家の間で行なわれていた儀式が、江戸時代末期から現在のような形となりました。

お宮詣りの祝着は、一般に「一ッ身」とか「熨斗目(のしめ)」と呼ばれ母親の里方から贈られる場合が多いようです。

男児には婚家先の定紋を五つ入れた熨斗目模様の紋付の祝着、女児には絵羽模様のものが多く用いられ、これがお宮詣りの正装とされています。

男の子祝着

その土地の守り神である産土神(うぶすながみ)に赤ちゃんの誕生を報告し、健やかな成長を願う行事です。昔は、氏神さまに参拝して新しい氏子(うじこ)として神さまの祝福をうける行事とお産の忌明けの儀式の意味合いもありましたが、現在では無事に生まれた感謝と健やかな成長を願う行事となっています。

女の子祝着

お宮参りの初着は、女の子なら七五三の三歳のお祝い着として。男の子なら五歳のお祝い着として使えます。生まれて初めて袖を通した初着が、三歳になった時にも着られるのは、日本の伝統着「着物」の素晴らしいところです。

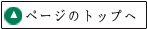

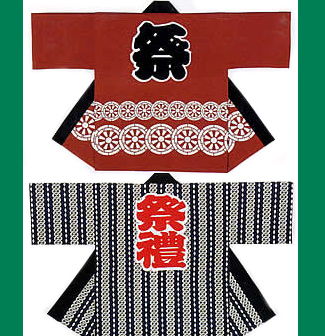

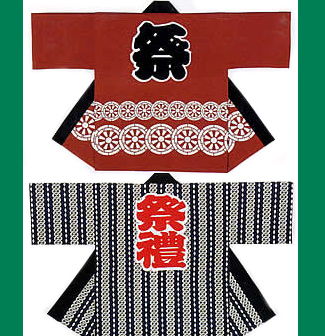

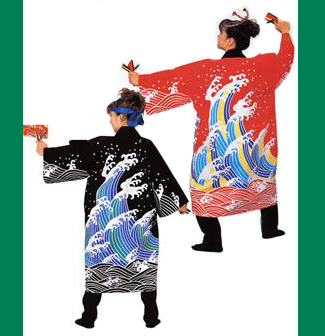

お祭り衣装

多種多様の染色方法でお客様のご希望に沿う衣装をお渡し致します。

イベント法被、地域祭り法被、お店、チーム、応援のユニフォームに、太鼓衣装、ヨサコイ衣装、阿波踊り衣装など各種特殊形態の衣装などを生地から染色縫製まで一貫して弊社でお受けしております。

多様なユニフォーム

特殊サイズや衣装の縫製に関しましても、様々なお客様のご要望にお応え致します。

「こんなの出来るかな?」「あんなの出来るかな?」

たぶん出来ます^^どんな衣装でもお気軽に一度相談して下さい。